副業物販でお金を稼ぐ力をつけることにしました。開業届を出したいけど、どうしたら良いのかわかりません。

このような迷いを解決していきます。

開業届の提出が必要な場合

お金を稼ぐ力を鍛えようと副業の検討をはじめると気になるのが開業届。

開業届を出す必要ってあるのかな?

と疑問に感じたことはありませんか。

個人事業主として開業をする際に開業届の提出が義務づけられていますが、この必要があるのは「新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方」と国税庁は明言しています。

メルカリなどのフリマアプリで「小遣い程度の雑所得」を得る程度は該当しません。事業所得として事業を開始する場合に開業届を提出しましょう。

開業届とは

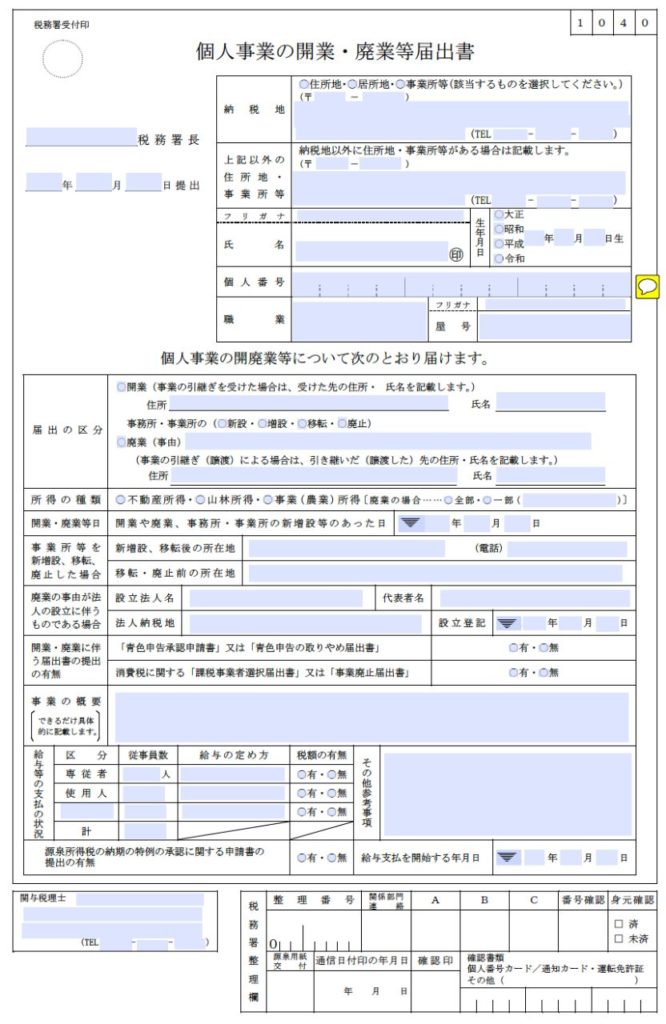

開業届は正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」という名称で個人事業主になる際に管轄の税務署へ提出する届けになります。

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の書式は定められており、国税庁のウェブサイト(以下)でダウンロードできます。

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)の書式

開業届の書式は定められています。

開業届提出の際は国税庁のウェブサイトからダウンロードしたものか税務署で受け取った用紙を使用します。

開業届の書き方

開業届の書き方って難しそう…

と思う人は少なくないと思います。なんといっても、一世一代の「開業」を「役所」に届けるのですから。

開業届の提出は堅苦しそうなイメージがありましたが、開業届を提出してみたら、すんなりと受理されて拍子抜けしたのを覚えています。

開業届の書き方や提出方法は難しくないです。ご安心ください。それでは、まずは開業届の書き方について解説していきます。

国税庁のウェブサイトから開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)をダウンロードしたら、以下の各項目へ入力、捺印、選択をするだけです。

- 管轄の税務署名

- 納税地(事務所や自宅の住所)

- 氏名・捺印

- 個人番号(マイナンバー)

- 職業

- 屋号(事業の名前)

- 届出の区分(開業)

- 所得の種類(事業所得など)

- 開業日

- 新設した事務所等の所在地

- 青色申告などの届出書の選択

- 事業の概要

上記の各項目を満たしたら、開業事務所(事務所を用意しない場合は自宅でOK)を管轄する税務署へ提出すれば完了です。

開業届の提出について

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は開業して個人事業主になる際に開業事務所を管轄する税務署へ事業開始日から1ヵ月以内に提出する届けになります。

1ヶ月を過ぎて提出しても罰則などはありませんが、所得税法第229条に「提出しなければならない」という記載があり、開業者には1ヵ月以内の提出が義務づけられています。

開業届を提出することで税務署に対して個人事業主であることを宣言したことになり、今後は税務署から確定申告に必要なドキュメント(申告書、決算書など)が送られるようになります。

開業届を提出する税務署がわからない場合

開業事務所を管轄する税務署へ開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出するのはわかったけど、そもそも、どこに税務署があるのかわからない…

ご安心ください。国税庁のウェブサイト(以下)で提出先の税務署を確認することができます。

開業届を提出するメリット

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出するメリットを紹介します。

青色申告ができる

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出すると確定申告で青色申告ができるようになります。

青色申告ができるメリットは青色申告特別控除として最大65万円の控除が受けられることです。これは正規の簿記の原則に基づいて記帳し、確定申告書に貸借対照表及び損益計算書を添付して提出することで受けられます。

また、純損失の繰越しと繰戻しができるため、赤字発生時に前年の所得税額から還付金を受け取ることもできます。

青色申告、確定申告については、私が勉強しているリベ大の両学長が動画で解説されています。とてもわかりやすい解説ですので理解が深まることと思います。

動画内で紹介されている開業freeeは「無料で簡単に最速で」手続きができますので時間単価を意識して開業したい人におすすめです。

事業用の銀行口座の開設ができる

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出すると屋号を名義とした銀行口座の開設ができます。

個人事業用の銀行口座が開設できると、収益の管理が便利になるほか、取引先へ屋号で振込口座の提示ができるため信頼性の向上にもつながります。

補助金(助成金)や融資の申し込みができる

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出すると補助金(助成金)や融資の申し込みができます。

開業資金のほか、事業資金に充てることもできます。融資の額は種類によりますが、創業促進補助金では100万円~200万円を受け取ることができます。

開業届を提出するデメリット

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出するデメリットを紹介します。

失業保険が受けられなくなる

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出すると収入がゼロでも失業保険は受けられなくなります。本業をしながら副業で開業する場合は関係ないかもしれませんが、本業を退職される場合は失業保険が受けられないので注意が必要です。

本業を退職した時点で開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出しておらず、受給条件を満たしていれば失業保険を受給できる可能性があります。

既に開業届を提出した状態で受給をすると不正受給に該当し、返還命令や納付命令により受給額の3倍相当の罰則があります。

本業を退職する考えや予定がある方は開業届の提出タイミングに注意しましょう。

扶養から外される可能性がある

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を提出すると、総所得が130万円以下の場合でも扶養から外される可能性があります。 本業があり、副業として行っている間はあまり関係はありませんが、本業を退職をして扶養に入る場合は注意が必要です。

開業届を提出した体験談【驚くほど簡単】

国税庁のウェブサイトから個人事業の開業・廃業等届出書をダウンロードし、提出用と控え用の2枚に入力、捺印をして税務署へ向かいました。

税務署到着後は総合窓口の男性に「開業届を出したいんですけど」と書類を渡すと慣れた手つきでチェック開始。

30秒後には「はい。以上でOKです。お疲れ様でした。」といわれて開業することができました。書類に不備がなければ、税務署で「一言だけ」言葉を交わすだけで開業届の提出は完了します。

開業届の書き方【まとめ】

副業するぞ!

個人事業主になるぞ!

お金を稼ぐ力をつけるぞ!

と勢いだけでなく納得してからでも遅くはありません。

開業届提出のメリット・デメリットの理解、副業の種類の確認、本業との兼ねあい、今後の本業と副業の取り組み方などを考え、本当に開業届の提出が必要なのかを考えましょう。

本日の記事は以上です。

最後までお読み頂きましてありがとうございました。